Sujets corrigés brevet général français 2025, Amérique du nord. Entraînez vous avec les corrigés

Sujets corrigés 2025

Epreuve : DNB Général

Matière : Français parties 1 et 2

Centre : Centres Etrangers Groupe 2

Date : 4 juin 2025

Brevet : Série Générale

Notation : 100 points

Durée de l’épreuve : 3h (séparée en 2 parties avec 15min de pause)

Comme chaque année, les élèves des centres étrangers d’Amérique du Nord ont été les premiers à passer l’épreuve de français du brevet 2025, dès le 4 juin. Le sujet, composé d’une analyse littéraire, de questions de grammaire et d’un travail d’écriture, donne un aperçu clair des attentes de l’examen.

Retrouve ici le corrigé complet, pensé pour t’aider à t’entraîner efficacement avant le jour J. Ce sujet constitue un excellent outil pour réviser les connaissances essentielles du programme de 3e et prendre de l’avance sur les autres candidats !

Épreuve écrite de français 2025

Durée de l'épreuve : 3 heures

Sujet du DNB 2025

- Compréhension et compétences d’interprétation

- Grammaire et compétences linguistiques

Comprehension et competences dinterpretation (123.66 Ko)

Comprehension et competences dinterpretation (123.66 Ko)- dictée

Dictee 1 (70.18 Ko)

Dictee 1 (70.18 Ko)- dictée aménagée

Dictee amenagee (174.71 Ko)

Dictee amenagee (174.71 Ko)- Deuxième partie

- Rédaction

Redaction 2 (60.7 Ko)

Redaction 2 (60.7 Ko)- Autre corrigé brevet

- Correction académique

Première partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation (50 points)

A - Texte littéraire : Gaël Faye, Jacaranda, 2024.

Comme elle taisait totalement ses origines, j’en arrivais presque à oublier qu’elle était née et avait grandi sous d’autres cieux. Si bien que lorsque je la surprenais en train de parler kinyarwanda lors d’une conversation téléphonique et l’entendais s’exprimer couramment dans cette langue inconnue, je m’arrêtais, stupéfait. Je n’ai jamais su avec qui elle conversait.

Quand je l’interrogeais, elle restait évasive, parlait de « vieilles connaissances » ou de sa « lointaine famille à Bruxelles ». Je profitais de ces appels pour l’épier. Sesattitudes, les inflexions de sa voix, le maintien de son corps, jusqu’au battement de sesmains dans l’air, en faisaient une autre personne et lui conféraient une aura mystérieuse quime troublait profondément. Lorsque je l’observais dans cette incarnation nouvelle, unesensation fugace et désagréable me parcourait. Celle de ne rien savoir de cette personneavec qui je vivais depuis toujours. Le terrible sentiment de ne pas connaître cette femme.Ma propre mère.

Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusementà l’heure du dîner. La première fois que le présentateur en avait parlé, je m’étais tournéinstinctivement vers ma mère, tout excité, presque content qu’il soit enfin question de son pays natal au journal télévisé. Mais elle n’avait pas réagi, complètement absorbée par lesimages qui défilaient à l’écran. Voyant ma fébrilité, mon père m’avait lancé un regard gênéet dissuasif. À la fin de l’émission, j’avais attendu de la part de ma mère une réaction quin’était pas venue. Cette scène se répéta quasiment chaque soir. Des mois durant, unmagma d’images de mort, de violence et d’exode s’est déversé dans nos assiettes. Avant la diffusion, le présentateur prenait le soin d’avertir que certains contenus étaientsusceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous restions ensuite silencieux,nos regards fixant l’écran, nos fourchettes suspendues, figés comme des statues devant lespectacle de cette barbarie lointaine. Puis le présentateur réapparaissait pour annoncer unautre reportage. Un ange passait avant que les choses ne reprennent leur cours normal : mon père se versait un verre de vin, ma mère poivrait énergiquement sa purée de pommesde terre, je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d’horreur qui venaient deme caramboler. Chez nous, la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchéede silence. Ce qui finissait par m’infliger de terribles maux de ventre

Gaël Faye, Jacaranda, 2024

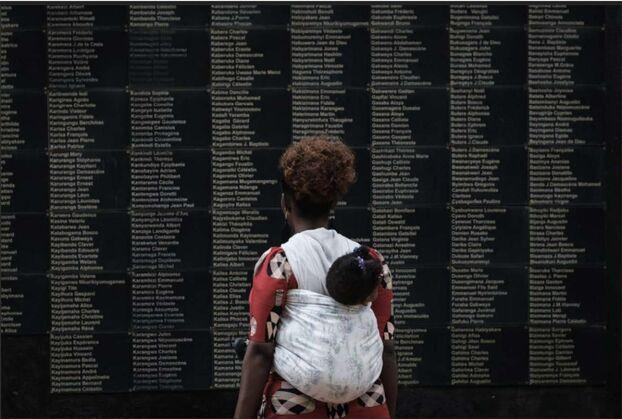

B - Image en lien : Une femme portant un enfant devant un mur où sont inscrits les noms des victimes du génocide rwandais de 1994, à Kigali, capitale du Rwanda. Yasuyoshi Chiba / AFP Getty Image

Une femme portant un enfant devant un mur où sont inscrits les noms des victimes du génocide rwandais de 1994, à Kigali, capitale du Rwanda. Yasuyoshi Chiba / AFP Getty Image

I. Compréhension et compétences d’interprétation (32 points)

1. Quels sont les personnages présents dans ce texte ? Que sait-on du personnage féminin ? (3 points)

2. Pourquoi le narrateur observe-t-il sa mère dans le premier paragraphe ? Deux éléments de réponse sont attendus, illustrés chacun par une citation. (4 points)

3. a) Pourquoi le pays natal de la mère est-il évoqué dans les médias ? Vous citerez deux éléments du texte pour justifier votre réponse. (3 points)

b) Comment réagissent les parents du narrateur face aux images diffusées à la télévision ? Développez votre réponse en vous appuyant sur le texte. Deux éléments sont attendus. (4 points)

4. Lignes 19 et 20 : « Des mois durant, un magma d’images de mort, de violence et d’exode s’est déversé dans nos assiettes. »

Comment la violence du conflit est-elle mise en valeur dans cette phrase ? Vous nommerez deux procédés et expliquerez l’effet produit. (6 points).

5. Comment expliquez-vous les « terribles maux de ventre » (ligne 29) du personnage ? Vous donnerez deux éléments de réponse en vous appuyant sur votre compréhension du texte. (6 points).

6. Quels liens pouvez-vous faire entre cette photographie et le texte de Gaël Faye ? Trois éléments de réponse sont attendus. (6 points)

II. GRAMMAIRE ET COMPÉTENCES LINGUISTIQUES (18 POINTS)

7. Ligne 22 : « Nous restions ensuite silencieux ».

a) Indiquez le temps et le mode du verbe souligné. (1 point)

b) Donnez sa valeur. (1 point)

8. Lignes 13 -14 : « Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusement à l’heure du dîner. »

a) Donnez la nature (classe grammaticale) du mot souligné. (1 point)

b) Quelle est sa fonction grammaticale ? Indiquez deux manipulations pour justifier votre réponse. (3 points)

9. Ligne 6 : « Je profitais de ces appels pour l’épier » : expliquez le sens du mot souligné en vous aidant du contexte, puis proposez un synonyme. (2 points)

10. Réécrivez le passage suivant en remplaçant « la » par « les » au masculin pluriel.

Vous commencerez par « Si bien que lorsque je les surprenais… » et ferez toutes les modifications nécessaires. (10 points)

« Si bien que lorsque je la surprenais en train de parler kinyarwanda lors d’une conversation téléphonique et l’entendais s’exprimer couramment dans cette langue inconnue, je m’arrêtais, stupéfait. Je n’ai jamais su avec qui elle conversait. Quand je l’interrogeais, elle restait évasive, parlait de « vieilles connaissances » ou de sa « lointaine famille à Bruxelles. » Je profitais de ces appels pour l’épier. »

Dictée (10 points)

Avant de commencer la dictée,

- - on indiquera qu’il convient d’écrire les dates en chiffres ;

- - on inscrira au tableau de manière lisible :

- - Rwanda

- - Gaël Faye, Jacaranda, 2024.

Lors de la dictée, on procédera successivement :

- 1) à la lecture préalable, lente et bien articulée du texte ;

- 2) à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en marquant les liaisons ;

- 3) à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation, mais en marquant toujours les liaisons.

On ne répondra pas aux questions éventuelles des élèves après la relecture du texte ;

ils en seront avertis avant cette relecture.

Dictée

C’est ce printemps-là que le Rwanda s’est invité dans nos vies pour la première fois. Ma mère n’en avait jamais parlé. Pour elle, son existence avait commencé en 1973, lors de son arrivée en France. Elle ne faisait pas d’allusions à sa famille, ne disait rien de son enfance, ne possédait aucune photo de sa jeunesse là-bas. Petit, j’avais certainement dû lui demander où se trouvaient son pays, ses parents – mes grands parents, que je ne connaissais pas. Je ne me souviens plus de ses réponses. Le passé de ma mère était porte close. D’ailleurs, elle n’écoutait pas de musique rwandaise, ne cuisinait pas de plats de là-bas et ne m’avait pas chanté de berceuse dans sa langue maternelle.

RÉDACTION (40 points)

Les candidats doivent composer, pour cette partie « Rédaction », sur une copie distincte.

Vous traiterez à votre choix l’un des sujets suivants :

Sujet d’imagination :

Un soir, après avoir vu des images du Rwanda à la télévision, le narrateur, seul, enfermé dans sa chambre, éprouve le besoin d’écrire à sa mère. Rédigez cette lettre.

Sujet de réflexion :

Les oeuvres d’art doivent-elles montrer la réalité, même lorsque celle-ci est violente ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur des exemples précis et variés inspirés des oeuvres littéraires et artistiques que vous connaissez.

Le corrigé du brevet 2025

I. COMPRÉHENSION ET INTERPRÉTATION (32 points)

1. Quels sont les personnages présents dans ce texte ? Que sait-on du personnage féminin ? (3 points)

Le texte met en scène le narrateur, sa mère et son père.

Le personnage féminin est la mère du narrateur. On sait qu’elle est née au Rwanda, qu’elle cache ses origines (« Comme elle taisait totalement ses origines » l.1), et qu’elle s’exprime en kinyarwanda au téléphone. Elle reste silencieuse face aux informations sur le génocide (l.15-17) et montre une part d’elle que le narrateur ne connaît pas, ce qui génère un trouble chez lui.

2. Pourquoi le narrateur observe-t-il sa mère dans le premier paragraphe ? Deux éléments de réponse sont attendus, illustrés chacun par une citation. (4 points)

a) Parce qu’elle se transforme en parlant kinyarwanda :

« Ses attitudes, les inflexions de sa voix, le maintien de son corps, jusqu’au battement de ses mains dans l’air, en faisaient une autre personne » (l.6-7).

b) Parce qu’il ressent une distance inquiétante entre eux :

« Le terrible sentiment de ne pas connaître cette femme. Ma propre mère. » (l.10-11).

3. a) Pourquoi le pays natal de la mère est-il évoqué dans les médias ? Vous citerez deux éléments du texte pour justifier votre réponse. (3 points)

Le pays natal de la mère, le Rwanda, est évoqué à la télévision en raison du génocide de 1994 :

« un magma d’images de mort, de violence et d’exode » (l.19-20)

« certains contenus étaient susceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs » (l.20-21).

3. b) Comment réagissent les parents du narrateur face aux images diffusées à la télévision ? Développez votre réponse. Deux éléments sont attendus. (4 points)

La mère reste figée, absorbée par les images, mais ne montre aucune réaction verbale :

« elle n’avait pas réagi, complètement absorbée par les images » (l.16).

Le père est gêné et veut éviter le sujet :

« mon père m’avait lancé un regard gêné et dissuasif » (l.17-18).

4. Comment la violence du conflit est-elle mise en valeur dans cette phrase : « Des mois durant, un magma d’images de mort, de violence et d’exode s’est déversé dans nos assiettes » ? Deux procédés et leur effet. (6 points)

Métaphore : « un magma d’images » évoque un flot brûlant, destructeur, incontrôlable → renforce la brutalité visuelle et émotionnelle.

Hypallage : « s’est déversé dans nos assiettes » associe la violence du génocide à un moment du quotidien (le repas) → cela crée un effet de choc et montre combien la barbarie s’est imposée dans l’intimité familiale.

5. Comment expliquez-vous les « terribles maux de ventre » (ligne 29) du personnage ? Donnez deux éléments de réponse. (6 points)

a) Il est profondément choqué par les images de guerre qu’il voit tous les soirs à la télévision :

« je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d’horreur » (l.27).

b) Il souffre du silence et de l’absence de parole dans la famille, notamment de sa mère, sur ce passé traumatique :

« la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchée de silence » (l.28).

6. Quels liens pouvez-vous faire entre cette photographie et le texte de Gaël Faye ? Trois éléments attendus. (6 points)

a) La mémoire du génocide : la photo montre un mur portant les noms des victimes, comme le texte où le génocide hante les repas familiaux.

b) La transmission familiale : dans les deux documents, une mère est au centre. Dans le texte, elle est silencieuse ; dans l’image, elle porte un enfant, figurant peut-être une transmission de la mémoire.

c) Le silence et la douleur : la femme sur la photo est vue de dos, dans une posture contemplative et recueillie, tout comme la mère dans le texte, figée face à la télé, silencieuse face à une douleur indicible.

II. GRAMMAIRE ET COMPÉTENCES LINGUISTIQUES (18 points)

7. Ligne 22 : « Nous restions ensuite silencieux »

a) Temps et mode : imparfait de l’indicatif. (1 point)

b) Valeur : imparfait d’habitude (action répétée lors des repas face aux informations sur le Rwanda). (1 point)

8. Ligne 13-14 : « que nous regardions religieusement à l’heure du dîner. »

a) Nature (classe grammaticale) de "que" : pronom relatif. (1 point)

b) Fonction grammaticale : COD du verbe "regardions".

Justifications :

Remplacement par "la télévision" → "Nous regardions la télévision religieusement."

Déplacement : "C’est la télévision que nous regardions religieusement." (3 points)

9. Ligne 6 : « Je profitais de ces appels pour l’épier »

Sens : Observer quelqu’un en cachette, avec méfiance ou curiosité.

Synonyme : espionner. (2 points)

10. Réécriture au masculin pluriel

« Si bien que lorsque je les surprenais en train de parler kinyarwanda lors de conversations téléphoniques et les entendais s’exprimer couramment dans cette langue inconnue, je m’arrêtais, stupéfait. Je n’ai jamais su avec qui ils conversaient. Quand je les interrogeais, ils restaient évasifs, parlaient de « vieilles connaissances » ou de leur « lointaine famille à Bruxelles ». Je profitais de ces appels pour les épier. » (10 points)

Dictée (10 points)

Avant de commencer la dictée,

- - on indiquera qu’il convient d’écrire les dates en chiffres ;

- - on inscrira au tableau de manière lisible :

- - Rwanda

- - Gaël Faye, Jacaranda, 2024.

Lors de la dictée, on procédera successivement :

- 1) à la lecture préalable, lente et bien articulée du texte ;

- 2) à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en marquant les liaisons ;

- 3) à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation, mais en marquant toujours les liaisons.

On ne répondra pas aux questions éventuelles des élèves après la relecture du texte ;

ils en seront avertis avant cette relecture.

Dictée

C’est ce printemps-là que le Rwanda s’est invité dans nos vies pour la première fois. Ma mère n’en avait jamais parlé. Pour elle, son existence avait commencé en 1973, lors de son arrivée en France. Elle ne faisait pas d’allusions à sa famille, ne disait rien de son enfance, ne possédait aucune photo de sa jeunesse là-bas. Petit, j’avais certainement dû lui demander où se trouvaient son pays, ses parents – mes grands parents, que je ne connaissais pas. Je ne me souviens plus de ses réponses. Le passé de ma mère était porte close. D’ailleurs, elle n’écoutait pas de musique rwandaise, ne cuisinait pas de plats de là-bas et ne m’avait pas chanté de berceuse dans sa langue maternelle.

Sujet d’imagination :

Un soir, après avoir vu des images du Rwanda à la télévision, le narrateur, seul, enfermé dans sa chambre, éprouve le besoin d’écrire à sa mère.

Rédigez cette lettre.

Journal intime – extrait

Date : 27 avril 1994

Ce soir, j’ai surpris Maman au téléphone, encore une fois, en train de parler dans cette langue que je ne comprends pas. Le kinyarwanda. Sa voix était différente. Plus vive, plus rythmée, presque joyeuse. Elle semblait... ailleurs. Comme si je ne la connaissais pas. Et pourtant, c’est ma mère.

C’est étrange à dire, mais pendant ces appels, elle devient une autre. Ses gestes, son regard, même son sourire... tout change. C’est comme si un rideau se levait, me révélant une femme secrète, étrangère. Cela me trouble. Cela me blesse, un peu. J’ai l’impression qu’il y a une partie de sa vie qu’elle ne veut pas partager avec moi. Comme un passé interdit, un pays caché derrière les silences.

Depuis quelque temps, les informations parlent de son pays natal. Le Rwanda. Je ne le connais qu’à travers les images violentes qu’ils montrent à la télé : des cadavres, des cris, des gens qui fuient. On regarde ça pendant le dîner, sans dire un mot. Papa évite mon regard, et Maman garde les yeux fixés sur l’écran, figée. J’ai mal au ventre. Pas seulement à cause de la viande que je n’arrive pas à avaler, mais parce que je ressens quelque chose que je ne comprends pas. Une peur ? De l’impuissance ? Du chagrin qui ne dit pas son nom ?

J’aimerais qu’elle me parle. Qu’elle me dise ce qu’elle a vécu là-bas. Pourquoi elle a fui. Ce qu’elle a perdu. J’ai envie de connaître cette part d’elle que je ne comprends pas, pour ne plus me sentir comme un étranger dans ma propre famille.

Mais elle garde tout pour elle.

Et moi, je regarde. Je me tais. J’épie.

Et je souffre en silence.

Respect du genre : le journal intime

- Date précise : « 27 avril 1994 » → cohérente avec le contexte historique du génocide rwandais.

- Point de vue à la première personne : le « je » du narrateur est constant et personnel.

- Registre intime et subjectif : le texte exprime les sentiments du narrateur (trouble, malaise, douleur, incompréhension).

- Temps verbaux adaptés : usage du présent et de l’imparfait pour les sentiments, du passé composé pour les événements récents — tout cela est typique d’un journal personnel.

Cohérence avec le texte de Gaël Faye

Le texte évoque :

- La mère qui parle le kinyarwanda au téléphone → repris dans « Maman au téléphone, encore une fois… ».

- Le mystère et le trouble du narrateur → bien rendu : « comme si un rideau se levait… », « je me sens comme un étranger ».

- Les infos à la télévision et le silence des parents → repris fidèlement : « des images violentes », « on regarde ça pendant le dîner, sans dire un mot ».

- Les maux de ventre → mentionnés : « J’ai mal au ventre », avec explication émotionnelle.

- Le silence de la mère → reformulé en « elle garde tout pour elle ».

Sujet de réflexion :

Les oeuvres d’art doivent-elles montrer la réalité, même lorsque celle-ci est violente ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur des exemples précis et variés inspirés des oeuvres littéraires et artistiques que vous connaissez.

Depuis toujours, les artistes s’inspirent de la réalité pour créer leurs œuvres. Parfois, cette réalité est belle, mais elle peut aussi être très violente, comme lors des guerres ou des injustices. On peut alors se demander si les artistes doivent vraiment montrer cette violence dans leurs œuvres.

Nous verrons que certaines œuvres choisissent de représenter la violence pour faire réfléchir ou dénoncer, mais que d’autres préfèrent l’éviter ou la transformer pour protéger le public.

I. Montrer la réalité violente permet de témoigner ou de dénoncer

Certaines œuvres d’art montrent la violence pour témoigner de ce qui s’est passé ou dénoncer des injustices. Cela permet de ne pas oublier les événements tragiques.

Par exemple, le roman Jacaranda de Gaël Faye raconte comment un adolescent découvre peu à peu l’histoire violente du génocide au Rwanda. L’auteur décrit des scènes choquantes, mais c’est pour faire comprendre l’horreur vécue par les victimes et le silence des survivants.

On peut aussi penser au tableau Guernica de Picasso, qui montre les destructions causées par un bombardement pendant la guerre civile espagnole. Les formes sont déformées, les visages hurlent de douleur : c’est une façon de choquer pour alerter.

Ces œuvres ne cherchent pas à faire peur gratuitement, mais à faire réfléchir et à rendre hommage aux victimes.

II. Mais certaines œuvres préfèrent éviter la violence directe

Cependant, certains artistes choisissent de ne pas montrer la violence de manière brutale, pour ne pas choquer inutilement ou pour protéger le public, surtout les plus jeunes.

Par exemple, dans le théâtre antique, la violence avait lieu hors de la scène, pour ne pas heurter le spectateur. Le public entendait seulement les cris ou recevait le récit des événements.

De même, certains films ou romans parlent de la guerre ou de la pauvreté, sans montrer toutes les horreurs. Parfois, le silence, les regards ou les émotions suffisent à faire comprendre la gravité de la situation.

L’art peut donc évoquer la violence sans tout montrer, en laissant une part à l’imagination.

En conclusion, les œuvres d’art peuvent choisir de montrer la violence pour faire réfléchir, dénoncer ou se souvenir. Mais elles peuvent aussi adopter une autre forme, plus symbolique ou plus douce, pour ne pas heurter.

L’essentiel est que l’œuvre touche le public et transmette un message fort, qu’elle montre ou non la violence directement.

Épreuve écrite de français 2024

Durée de l'épreuve : 3 heures

- > Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

- > Dictée

- > Rédaction

Consulter le sujet officiel en PDF

![]() Sujet du brevet de francais 2024 amerique du nord (871.02 Ko)

Sujet du brevet de francais 2024 amerique du nord (871.02 Ko)

Consulter le corrigé du site

Compréhension et compétences d’interprétation

- un extrait de texte de l’œuvre Wood’stown (1873) d’Alphonse Daudet

- une image en lien de « Liuzhou Forest City » : ville-forêt de Chine conçue par l’architecte Stefano Boen (XXIe siècle)

Rédaction (40 points)

- Le sujet d’imagination : imaginer une suite au texte d’Alphonse Daudet, en mettant en valeur le rôle de la forêt tout en écrivant le texte à la troisième personne du singulier et aux temps du passé

- Le sujet de réflexion « L’art peut-il nous rapprocher de la nature ? » en sachant y répondre avec la méthodologie adéquate.

La dictée (20 minutes, 10 points) :

- un extrait de l’œuvre d’Alphonse Daudet, Wood’stown (1873).

Consultez les sujets et les corrigés du brevet 2023

- > Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

- > Dictée

- > Rédaction

- Sujet et corrigé du brevet de français 2023

Vous pouvez vous entraîner avec les sujets corrigés du site

- 2022

- Lecture du sujet officiel

- Dictée

- Questions

- Rédaction

- 2021

Dictee et questions du brevet de francais (908.85 Ko)

Dictee et questions du brevet de francais (908.85 Ko) Redaction 1 (253.14 Ko)

Redaction 1 (253.14 Ko)- Vous pouvez aussi consulter les sujets DNB 2019

- Questions réécriture

- Dictée Dictée aménagée

- Rédaction

- 2018

- questions . Dictée

- rédaction

- Dictée aménagée

Les annales du brevet de français 2025

-

Sujet corrigé DNB Général français 2025 métropole. Corrigés des sujets dès la sortie de l'épreuve

Corrigé complet du brevet de français 2025 – DNB général, Métropole, 26 juin : texte, questions, réécriture et rédaction, dès la sortie de l’examen. -

DNB pro de français 2025 métropole, sujets et corrigés dès la sortie de la salle d''examen

Corrigé complet du sujet de français du brevet professionnel 2025 métropole, session du 26 juin. Analyse, questions de langue et rédaction -

Sujets corrigés brevet général français 2025, Amérique du nord. Entraînez vous avec les corrigés

Corrigé du sujet de français du brevet 2025 Amérique du Nord. Analyse du texte, questions de langue, rédaction : un entraînement idéal pour réussir l’épreuve. -

Brevet professionnel français DOM-TOM 2025. Corrigé des sujets Polynésie, Antilles Guyane

Corrigé du sujet de français du brevet professionnel 2025 (DOM-TOM) : Polynésie, Antilles, Guyane. Sujets complets et corrigés gratuits en ligne -

DNB général français DOM-TOM 2025. Corrigé des sujets Polynésie, Antilles Guyane

Corrigés complets du DNB français 2025 pour les DOM-TOM : sujets de Polynésie, Antilles et Guyane. Analyse de texte, dictée, réécriture, rédaction -

Sujets corrigés brevet général français 2025, centres étrangers groupe 1

Corrigé du sujet de français brevet 2025 – Groupe 1 (centres étrangers). Analyse du texte, questions de langue, rédaction. Idéal pour réviser efficacement -

Sujet corrigé DNB Général français 2025, Asie pacifique. Entraînez vous, rédaction, questions, dictée, réécriture

Corrigés complets du brevet de français 2025 – DNB général Asie pacifique. Dictée, questions de grammaire, la compréhension et rédaction

Les annales du brevet de français 2024

-

Sujet corrigé du DNB Général français 2024 métropole. Corrigés des sujets dès la sortie de l'épreuve

Sujet corrigé du DNB Général français 2024 métropole. Corrigés des sujets dès la sortie de l'épreuve - Consultez les corrigés du site et la correction académique -

DNB pro de français 2024 métropole, sujets et corrigés dès la sortie de la salle d''examen

DNB pro de français 2024 métropole, sujets corrigés dès la sortie de la salle d''examen- Questions -réécriture -Dictée - Rédaction. Consultez les corrigés de l'examen du brevet 2023 pour vous entrainer. -

Sujets corrigés brevet général français 2024, groupe 2. Entraînez vous avec les corrigés du site et les annales zéro

Sujets corrigés du brevet général de français 2024, groupe 2, Grammaire compréhension- Dictée -Rédaction- Corrigés des sujets pour vous entraîner. Annales 2013 à 2023 -

Sujets corrigés brevet général français 2024, groupe 1. Corrigés des sujets pour vous entraîner.

Sujets corrigés brevet général français 2024, groupe 1.Grammaire compréhension-Dictée -Rédaction- Corrigés des sujets 2023 pour vous entraîner. Annales 2013 à 2022 -

DNB général français DOM-TOM 2024. Corrigés des sujets. Annales corrigées 2013 à 2023 Polynésie française, Antilles Guyane.

Annales brevet Général français DOM-TOM 2024. Corrigés des sujets. Annales corrigées 2013 à 2023- Polynésie française, Antilles Guyane, Nouvelle Calédonie. -

Brevet professionnel français DOM-TOM 2024, consultez les sujets corrigés de 2014 à 2022

Brevet professionnel français DOM-TOM 2024, consultez les sujets corrigés de 2014 à 2022- Polynésie française, Antilles Guyane, Nouvelle Calédonie. -

Sujet corrigé DNB Général français 2024, Asie pacifique. Entraînez vous, rédaction, questions, dictée, réécriture

Sujet corrigé du DNB Général français 2024, Asie pacifique . Entraînez vous avec les sujets, rédaction, questions, dictée, réécriture et les corrections proposées du site et les éléments de correction académiques.

Date de dernière mise à jour : 07/06/2025